广州西湖路,原称西湖街,位于北京路以西,起义路以东,全长461米,宽13米。该处原是广州古代湖泊“西湖”所在地,湖中有著名的“九曜石”。1932年,市政府扩建西湖街,建成西湖路。上个世纪八十年代,西湖路开设了广州市最著名的灯光夜市,虽然已事隔三十多年,但当人们谈起改革开放的辉煌成就时,还会很自然地谈到,西湖路灯光夜市的繁华景象,是多么令人兴奋和陶醉……

灯光夜市的出现,是具有历史意义的新事物。文革结束后,大批知识青年返城,就业成了大问题。1980年,广州等待安排就业的青年有12万人。这么一大群青年个个都在急切地找饭碗,可有运气端到“铁饭碗”的人总是极少数。同年,中央宣布“鼓励和扶持个体经济适当发展”。于是,饭碗无着落的本地青年纷纷在街头巷尾摆起一个个档口,第一代“街边仔”的故事就此拉开帷幕。刚开始时,大家都只是自发地找来桌椅,搭建简陋的销售柜台,摆上台的商品亦是零零碎碎,服装、鞋袜、小人书、凉茶、玩具,什么都有一点。短短几年,“街边仔”的数量呈爆发式增长,广州的马路开始吃不消了,灯光夜市应运而生。

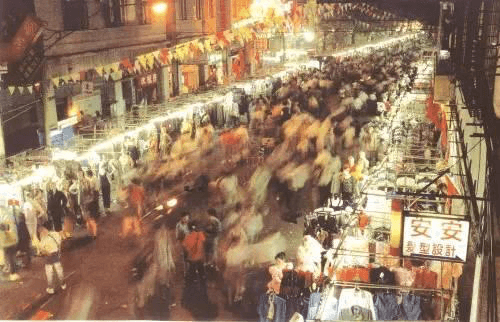

1984年5月,西湖路工业品灯光夜市开市。每天黄昏将至,夜市的摊档主纷纷用竹架搭好摊档,一根根竹竿向马路中间延伸,竿子上面挂满了当季流行的服饰,如牛仔衫、玻璃丝袜、喇叭裤、牛仔裤、超短裙等;竿子下面摆满了新奇的百货,如罐装奶粉、蛤蟆镜、盒式电唱机等。夜幕降临,西湖路上灯火齐明,档口鳞次栉比,每个档口前挂着一个硕大的灯泡,摆摊的青年档主脖子上挂根皮尺,档口的收音机播放着港台流行音乐。当时夜生活并不丰富,灯光夜市因此吸引了大批市民,加之灯光夜市经营模式灵活多样,信息灵通,交通方便,招徕了全国各地的厂商,客人纷至沓来,人潮川流不息。

1985年的西湖路灯光夜市

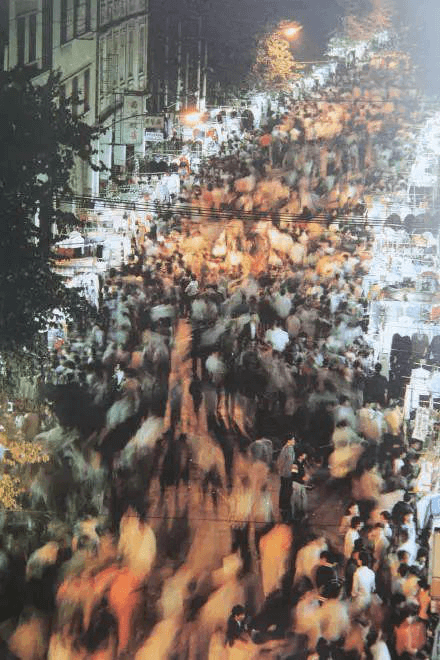

灯光夜市也从西湖路扩展到了教育路,起初两三百个摊位的“档龙”迅速延伸,从“一”字形扩大到“7”字形,继而再扩大到“十”字形,不够2米宽的档口一个连着一个,高峰期达1000多档,直把西湖路和教育路挤得满满当当。搭建摊档的材料,也从竹竿换成了不锈钢,灯泡换成了光管,并由专业队统一按时安装、拆卸,市面还进行了统一设计和装饰。在香港流行的服饰,没两天就能在这里出现,其经营范围甚至扩展到婚纱、旗袍等高档服装。只要是好看的、新奇的货物都是走俏商品,一经出手,就有成倍利润。

据不完全统计,灯光夜市长期拥有较为固定的室内外大小百货900家,参与直接经营和配套服务的就业人数超过一万人,每年吸引数百万计的海内外顾客和游客,高峰时年营业额达8000万元,年上缴税收600多万元。在大多数体制内的官员和大学教授还只拿百元月薪的时代,在西湖路摆摊的“街边仔”一个月已能收入上千元了,他们每天熬更守夜,工作勤奋,“大团结”撕开张张都有血有汗。(“大团结”指大团结纸币,是1966年发行的第三套人民币10元券。自2000年7月起停止在市场流通。)1985年1月,《南风窗》报道西湖路灯光夜市时写到,“灯亮了,好一个五颜六色的世界,从高处朝下望,像是一天的星星都撒了下来,把西湖路照成一个梦幻世界。”灿烂的灯火夜夜照耀着“街边仔”忙碌的身影,就像一个变革时代的缩影,有点拥挤,有点慌张,却又完完全全被梦想照亮。

1996年的西湖路灯光夜市

灯火辉煌,人流如织,从高处俯视,灯光夜市如同流动的银河。

在改革开放的春天,西湖路灯光夜市赢得了“南国明珠”的美誉,成为当时广州有名的风情街。西湖路和同时期的高第街齐头并进,凭借自身特色,孕育了广州乃至全国第一代“个体户”,成为中国改革开放市场经济最早的象征符号。上世纪八九十年代兴起的流行语,“东西南北中,发财到广东”,激励了多少寻梦者来到广州经商谋生。

1997年,由于兴建地铁一号线,封闭中山五路,灯光夜市生意日趋清淡,渐渐退出人们的视线。2001年,由于政府倡导还路于民,西湖路灯光夜市结束经营。曾经一眼望去千百家摊档的繁华,灯一盏盏地被熄灭,嘈杂的夜市瞬间安静了下来,明亮热闹的场景,“消失”在了沉沉的夜色中。

如今的西湖路,因邻近北京路步行街,商业依旧十分发达,其东段建有几座大型百货公司和商业广场,包括广百百货、光明广场等,亦有诸多各地风味食肆、服装、鞋业店铺。西段则主要以经营旅游、餐饮、服装等业态为主。每逢农历新年,西湖路及教育路会开设广州市历史最悠久、规模最大、人流最旺的迎春花市——越秀西湖花市,花团锦绣,热闹非凡,花海、灯海、人海洋溢着花城最浓的过年气氛。灯光夜市虽不复存在,但广州人求新求变的观念和对生活的热情却像基因编码一样注入到他们的精神里,代代影响,代代传承。

广百百货北京路店

西湖迎春花市盛况

资料、图片来源:广州北京路文化核心区管理委员会、越秀区委宣传部、越秀区文广新局、网络。

联系方式

联系方式