太平馆

地 址:广州市越秀区北京路342号(近新大新商厦)

开放时间: 08:00-24:00

公 交:10路 125路 12路 182路 190路 1路 215路 215长线 219路 24路 264路 36路 42路等

地 铁:1号线(公元前F/D出口)

电 话:020-83321305

广州西餐厅第一家

在北京路北段有一家古色古香的店面,名字叫“太平馆西餐厅”,是广州历史最悠久的西餐厅。曾经有许多显赫人物莅临此,如周恩来、邓颖超、鲁迅、郭沫若、邓演达、何应钦、张治中、钱大均等。

太平馆创立于清光绪十一年间(1885年),有“广州西餐第一家”之称。创始人徐老高,原在沙面旗昌洋行当厨师,深得西菜烹调技术。他离开洋行后,在广州市北京南路太平沙城垣太平更楼处,开办了一个专门煎牛扒的档口谋生,因地取名”太平馆”,太平沙靠近永汉路(今北京路)南端,离天字码头不远,过去属广州最繁华的地段之一。由于其烹饪得法,太平馆吸引了大批中外商客。经徐家三代人的艰苦努力,1926年以后,太平馆开始设分店,成为初具规模的专营西餐的餐馆。1927年,在财厅现址前承顶了国民餐室改为太平馆分店;1936年,分别在香港的湾仔和上环开设太平馆分店;1944年,在广州第十甫增设太平馆分店。

1925年8月8日,周恩来与邓颖超简单的婚宴在太平馆举行。从此这对革命伴侣携手半世纪,掀开中国共产党历史上一页又一页波澜壮阔的篇章。现在,周恩来、邓颖超在广州时期的合影照悬挂在店的三楼,被称为“总理厅”。尽管太平馆已不复当年的景象,但是望着墙上的老照片,怀古之情油然而生。

解放后,周恩来总理两度光临太平馆,并建议扩建太平馆。在总理的亲自过问下,太平馆经过两次扩建。如今,太平馆由广州泮溪饮食服务企业集团与香港兴发有限公司合作经营,为目前广州规模最大的西餐馆。广州市民习惯说:吃西餐,到太平馆啦。太平馆成为广州西餐业发展的一个历史见证。

2000 年12 月,太平馆被列入广州第一批老字号。

地址:广州市越秀区北京路342号(近新大新商厦)

营业时间: 08:00-24:00

公交:10路 125路 12路 182路 190路 1路 215路 215长线 219路 24路 264路 36路 42路等

地铁:1号线(公元前F/D出口)

电话:020-83321305

广东省财政厅旧址

地 址:广东省广州市越秀区北京路376号

公 交:7路 102路 107路 108路 191路 243路 264路 517路 833路

地 铁:1号线(公元前D/F出口,农讲所A/D出口)

广东省财政厅大楼在北京路北端,是一幢仿欧洲文艺复兴时期建筑风格的砖、木、钢筋混凝土结构大楼,前身为明清的广东承宣布政使司(即藩司衙门)驻地,乃朝廷派驻广东省的最高行政机构。明初设置,布政使(俗称“藩台”“藩司”)为一省最高行政长官。后来在布政使之上设督抚一职。清代则正式定为督抚属官,机构仍旧。司衙内设经历司、照磨所、理问所、杂造局、军器局、宝泉局、织染局等机构。所以布政使实际掌握全省行政事务、财赋出纳、兴办水利、征调赋役、督促生产;向所辖府、州、县宣布国家政令;向督抚汇报重要政务;每10年将全省户籍、税役、民数、田数等报于户部的职责。民国后在此筹建“广东省财政厅”。建筑工程分两期,首期工程建三层,第二期工程建四、五层及穹窿顶。1915年奠基,1919年竣工。大楼门顶部石匾书有“广东财政厅”,匾下有“中华民国八年六月吉日”字样。

大楼坐北向南,高28.57米、面阔37.14米,平面呈凹形。原一、三层为钢筋混凝土楼板,二、四、五层木楼板。首层作基座处理,开平缓的旋拱,沿花岗岩石阶梯而上进入第二层,正面大门以仿罗马柱式巨柱、倚柱和方柱贯通到三楼檐部,半圆形罗马柱围成柱廊,三楼起发拱券廊;四楼起双柱承托檐部。二楼内正中一螺旋形梯,楼顶女儿墙变化多样的线脚与大楼顶部檐沿线相协调,浑然一体,整座大楼造型稳重,比例协调,楼内空间高大明亮。广东省财政厅大楼是广州近代仿西方古典折衷主义代表建筑之一,由法国、德国两国工程师设计。

1979年维修时,按广州市政府规定的防震要求,加固了大楼的基础,把二、四、五层木楼板改为钢筋混凝土楼板,拆除了原前廊的隔墙和东西廊的隔墙,外墙的窗换成铝合金窗,拆除了外墙正中门顶的山花,外墙改抹水刷石米。2004年重新整饬外墙。

1921年4月13日,孙中山曾在财政厅大楼与国会议员举行茶话会。4月24日孙中山在财政厅欢迎援闽粤军回粤。5月5日,他宣誓就任非常大总统后,又在财政厅阳台检阅庆祝游行的群众队伍。1922年6月12日,孙中山在财政厅举行新闻记者会,揭露陈炯明反对北伐的阴谋。此外,廖仲恺曾在这里办过公,叶剑英曾在此检阅军队和指挥过战斗。

2002年7月广东省政府公布省财政厅大楼为省级文物保护单位。

地址:广东省广州市越秀区北京路376号

公交:7路 102路 107路 108路 191路 243路 264路 517路 833路

地铁:1号线(公元前D/F出口,农讲所A/D出口)

广州市消防局旧址

地 址:广州市越秀区文明路47号

公 交:101路 104路 106路 125路 12路 183路 215路 215长线 236路 35路 3路 42路 541路 91路 B8路

地 铁:6号线(北京路B出口)

广州市消防局旧址在文明路47号,建于1927 年。广州的消防史说起来已有100 多年了。早在清朝广州就有了消防队,当时救火队里设有马房,养着一匹大队长专用的马。救火的时候,队长骑在马上,旁边跟着一名小号手吹号报警,全体消防队员跟在后边奔跑在大街小巷里去失火地点救火。20世纪20年代末,广州成立消防总署,总署长是英国留学归来的陈墨香,他带回了英国当时最先进的消防理念,引进6 辆用链条传动的德国“奔驰”救火车和一艘消防舰。消防员脱下清朝的褂子,穿上了水枪射不进的消防制服。从此,广州消防进入了“现代”阶段。

1927年冬,陈墨香仿照当时英国消防建筑结构,在现在广州文明路47号处,建造了一栋仿西方古典柱式构造的消防总署大楼,楼高二层,阔7 间,深5 间,砖木平顶结构。大楼的前部为礼堂车场,后面是浴室厨房,左为储藏室,右为队警所,大楼以东辟为训练用的操场。公厅、会客室、长官室等都设在楼内。大楼里还建有一个高达29.4米的瞭望塔直通房顶。站在瞭望台,整个广州城可一览无余,是当时广州的第一高楼。该塔地处商业核心地段,一旦观察到火情,警铃拉响,消防警察可立即出动救火。曾经有一位名叫崔钦凭的值班消防员,就是在瞭望塔上用肉眼发现了远在南海的一家火柴厂有“火情”,立即通报并派出消防人员到场救援。所以在民国时期,消防总署成为广州首个消防组织的指挥中心。

新中国成立后,这里成了广州市消防局的办公场所。改革开放后,广州的高楼建筑拔地而起,瞭望塔视线受阻观察不到火情。1982年,瞭望塔结束了使命,成为见证广州消防史的“古董”。2002年7月,消防局旧址被广州市政府公布为为市级文物单位。

地址:广州市越秀区文明路47号

公交:101路 104路 106路 125路 12路 183路 215路 215长线 236路 35路 3路 42路 541路 91路 B8路

地铁:6号线(北京路B出口)

叶剑英商议讨逆旧址

地 址:广州市越秀区小马站自编3号

公 交:205路 653路 746路 佛230路 佛276路

地 铁:1号线(公元前D出口) 6号线(北京路B出口)

位于广州市西湖路小马站15号,原名为崇圣公祠,是曾姓祠堂,俗称“曾家祠”。祠深两进,第一进东西两侧各有1 小房,西侧的小房子便是叶剑英等人秘密商议讨伐陈炯明的地方。

叶剑英1897年4月28日生于广东省梅县雁洋堡,少年时在丙村三堡学堂和梅县东山中学读书,受到辛亥革命影响,立志报效国家。1916年随父赴南洋。翌年回国,入云南讲武堂学习,毕业后追随孙中山先生,投身于民主革命。1920年夏,叶剑英参加了孙中山组织的驱逐桂系军阀之役。翌年10 月,随大总统孙中山出巡广西。

1921 年底,孙中山举行北伐,组织海军陆战队,任命叶剑英为该队营长,随他转战桂林、韶关等地。陈炯明反对北伐,扣发军费,扰乱后方。1922 年6月16日,陈炯明公开叛变。叶剑英获悉后立即与陈策率部接应孙中山登上“宝璧”舰,转登“永丰”舰,继而率部跟随孙中山挺进白鹅潭,与叛军英勇作战。当年6月下旬至8月初叶剑英率部继续护卫孙中山。其间,曾同云南讲武堂同学张国森、蔡公武、梁国材等10 余人,在曾家祠秘密商议组织力量讨伐陈炯明大计,决定组织华侨陆军学生救国会,并草拟《致海外各埠同学》、《致海外华侨各团体》等电文,送香港发表,通电海内外,声讨陈炯明,坚决拥护孙中山。

20世纪50年代初,广州市人民政府曾拨款维修该祠,“文化大革命”期间,改变了室内原状,但屋顶和外墙尚保存原貌。2002 年,旧址被广州市人民政府公布为市级文物保护单位。

地址:广州市越秀区小马站自编3号

公交:205路 653路 746路 佛230路 佛276路

地铁:1号线(公元前D出口) 6号线(北京路B出口)

市立中山图书馆旧址

地 址:广州市越秀区文德北路81号

开放时间:周一闭馆,周二至周日9:00-21:00

公 交:10路 125路 12路 182路 190路 1路 215路 215长线 219路 24路 264路 36路 42路 544路等

地 铁:1号线(农讲所A出口)

1927年6月,当时的市政委员长(相当于现在的市长)林云陔提出筹建广州市立中山图书馆,后获美国、加拿大、墨西哥、古巴四国1.5万名华侨捐赠20多万美元(合当时的广东毫洋30多万元),最后定址久负盛名的广府学宫———此地从宋绍圣三年(1097年)起,先后是广州府儒学(文庙)、番山书院、万木草堂所在地。工程由当时著名的建筑学家林克明设计,于1933年10月落成,系宫殿式建筑物,绿瓦朱檐,颇为壮丽。

1938年,广州被日军攻陷,幸而早在抗战之初,该馆就将藏书中的珍善本及重要资料5万余册疏散到市郊龙归及广西象县保存。1946年图书馆复馆,接收伪市立图书博物馆书刊12万多册,挂图168幅,取回前存龙归的藏书,并追回被日寇掠去的一部分图书。

民国时期,著名史学家罗香林先生及其夫人朱曾先后担任过馆长。1946-1949年朱任馆长期间,在财力、人力极其匮乏的情况下将图书馆重开,并收回大部分流散的图书,还首创巡回书车进入各区,将书籍大批借给学校、团体阅览研究,成为广州最早的“汽车图书馆”。

2002年8月广州市人民政府公布为文物保护单位。

地址:广州市越秀区文德北路81号

开放时间:周一闭馆,周二至周日9:00-21:00

公交:10路 125路 12路 182路 190路 1路 215路 215长线 219路 24路 264路 36路 42路 544路等

地铁:1号线(农讲所A出口)

新青年社旧址

地 址:广州市越秀区昌兴街26号、28号

公 交:102路 107路 108路 191路 243路 264路 517路 7路 833路

《新青年》是现代中国革命史上最重要的杂志之一。1915年9月,陈独秀主编的《青年杂志》创刊,提出了民主和科学两大口号,它标志着中国新文化运动兴起。1916年第二卷第一号改名为《新青年》。1920年8月,中国共产党最早的党组织──中共上海发起组成立后,陈独秀任书记,《新青年》从第八卷开始就作为中共上海发起组的机关刊物。1926年杂志停刊,前后共存在了10年以上。

在这10年中,中国革命完成了由旧民主主义阶段到新民主主义阶段的过渡,建立了中国共产党,并掀起了规模巨大的国民革命运动。《新青年》是这十年中思想运动的主要中心。

1921年4月1日,《新青年》因被上海法国巡捕房查封而被迫迁来广州,社址设在现中山五路昌兴街26号和28号。改组前的《新青年》虽然早在1920年已成为中国共产党上海发起组的机关刊物,但多少仍保持着新文化运动统一战线的形式。自改成季刊以后,它就变成了纯粹的马克思列宁主义的刊物,变成了党的最早的理论性机关刊物之一。

此外,党在上海成立后,为了指导全国革命运动需出版宣传刊物,于1921年9月在上海创办人民出版社,大量出版马克思列宁著作。由于当时上海的政治环境较恶劣,中共中央局和中共广东支部研究决定把上海秘密出版的刊物,封面上印上“广州人民出版社印行”,发行地点也印上“广州昌兴街26号”或“广州昌兴街28号”字样,以掩敌人耳目。

中山五路昌兴街的新青年社旧址为两幢相连的砖木结构楼房,原三层,坐东向西,西面临街,每幢建筑面积48平方米。楼下是专门销售进步书刊的丁卜书店,二、三楼为新青年社,现这两幢楼已改建为两层的民宅,一楼用作商铺及单位临时办公用地。

地址:广州市越秀区昌兴街26号、28号

公交:102路 107路 108路 191路 243路 264路 517路 7路 833路

中华书局广州分局旧址

地 址:广州市越秀区北京路314号

公 交:10路 125路 12路 182路 190路 1路 215路 215长线 219路 24路 264路 36路 42路 544路等

地 铁:1号线(公元前D/E/F出口)

中华书局广州分局旧址位于广东省广州市越秀区北京路314号。中华书局广州分局创办于1912年,该旧址大楼为民国时期建筑,坐东朝西,楼高六层,占地面积为335平方米。清水红砖墙,首层建有跨街骑楼,骑楼高6米多。三、四、五层正面墙上安装民国特色的钢窗。内部楼梯栏杆有特制的“中”字花纹。1912年冬,中华书局也在北京路314号,设立了广州分局。解放后,中华书局撤出广州,该大屋改由市房管局“代管”。1954年,店面由新华书店的儿童书店向房管局租下。直至2004年11月,原业主中华书局收回大屋。该建筑大楼是北京路上西式建筑风格的代表性建筑之一。现为越秀区文物保护单位。

地址:广州市越秀区北京路314号

公交:10路 125路 12路 182路 190路 1路 215路 215长线 219路 24路 264路 36路 42路 544路等

地铁:1号线(公元前D/E/F出口)

商务印书馆广州分馆旧址

地 址:广州市越秀区北京路336号

公 交:10路 125路 12路 182路 190路 1路 215路 215长线 219路 24路 264路 36路 42路 544路等

地 铁:1号线(公元前D/E/F出口)

商务印书馆广州分馆旧址位于广东省广州市越秀区北京路336号。商务印书馆1897年2月创建于上海,是我国第一家现代出版事业机构。广州分馆建于20世纪初。该大楼坐东朝西,阔21.4米,深约30米,占地约642平方米。现代式四层钢筋混凝土骑楼建筑,顶部设有女儿墙及山花,首层柱廊五开间跨建在人行道上,高约7米。后门还有一方奠基石。解放后,商务印书馆广州分馆由政府接管,继而成为科技书店。

地址:广州市越秀区北京路336号

公交:10路 125路 12路 182路 190路 1路 215路 215长线 219路 24路 264路 36路 42路 544路等

地铁:1号线(公元前D/E/F出口)

廖承志举办招待会旧址

地 址:广州市越秀区北京路229号

公 交:101路 104路 106路 10路 183路 3路 541路 66石湖班车 66路 B8路

地 铁:6号线(北京路B出口)

民国二十七年(1938年)国民党在汉口宣布解散中共领导的三个抗日民众团体,并强令《新华日报》停刊三日,掀起一股反共逆流. 9月,为了阐明中共团结抗战的一贯主张,反击顽固派的反共逆流,中共广东省委决定,由香港八路军办事处主任廖承志出面,以《新华日报》广州分馆名义,在广州永汉路哥伦布餐厅五楼,召开一个由广州各抗日青年团体、进步文化界及各界救亡团体负责人参加的招待会,为《新华日报》广州分馆据理力争,为广东抗日进步团体正名,近800人参加了会议。

国民党顽固派得知消息,决定蓄意制造事端,破坏集会。经过周密策划,派出许多特务分子混进哥伦布餐厅,会场上出现了紧张对峙场面,廖承志指挥若定,从容应对。招待会在高唱《义勇军进行曲》歌声中圆满结束。

会后,省委召开紧急会议,决定由廖承志和八路军广州办事处主任云广英出面,继续同国民党当局谈判,终于迫使当局恢复《新华日报》广州分馆的发行和释放于光远。哥伦布餐厅时为美洲酒店,在永汉电影院斜对面。

地址:广州市越秀区北京路229号

公交:101路 104路 106路 10路 183路 3路 541路 66石湖班车 66路 B8路

地铁:6号线(北京路B出口)

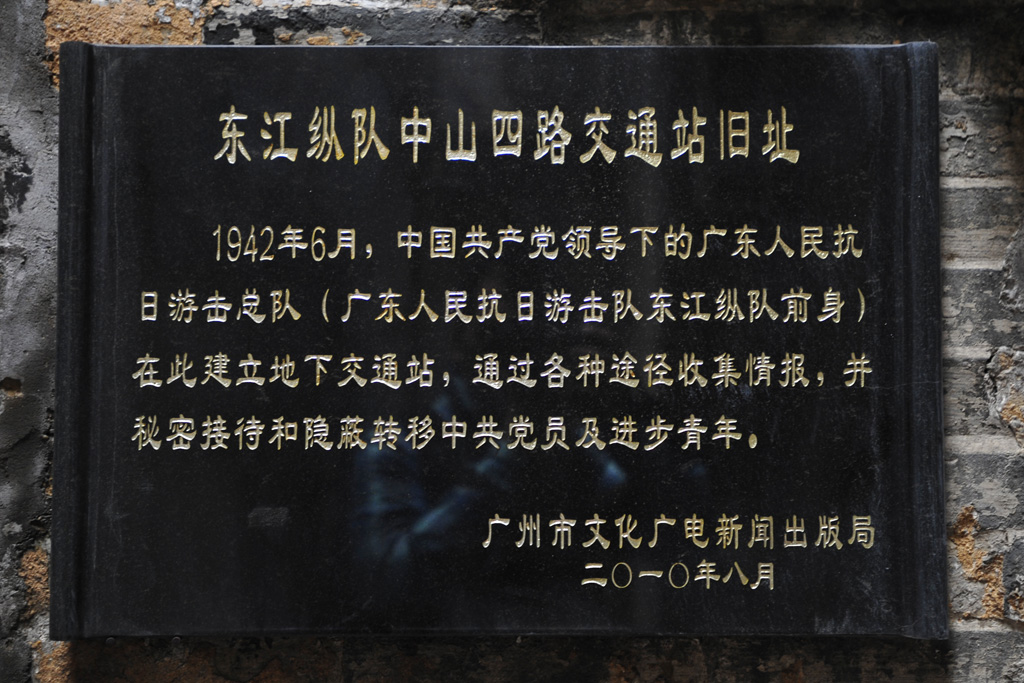

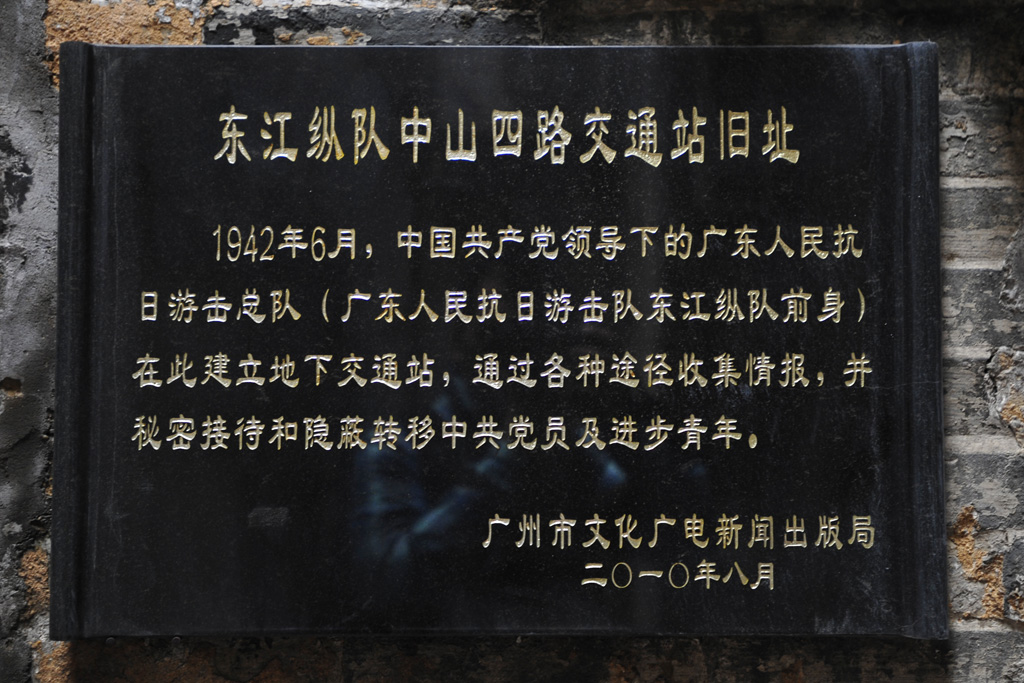

东江纵队交通站旧址

地 址:广州市越秀区中山四路谈家巷2号

开放时间:08:00-24:00

公 交:102路 107路 108路 191路 243路 264路 517路 7路 833路

地 铁:1号线(农讲所D出口)

电 话:020-83321305

1937年了卢沟桥事变后,全国人民奋起抗战。从1941年开始,中共粤南省委、北江特委、东江游击队、珠江游击队等四个系统,分别派了一批共产党员进入广州开展地下斗争,建立联络站、交通站,为游击战争服务。

为配合东江游击武装斗争,东江游击队(后为东江纵队)从1941年开始,在广州建立地下组织。1942年6月,东江游击队派杨和到广州,同先期奉命从北江撤回的地下党员钟国祥会合,在惠爱东路(今中山四路)谈家巷2号之一建立地下交通站。谈家巷2号之一是钟国祥在广州的老家,房子前的铺头也属于钟家的产业。抗战前,这个铺头是间开明书店。日寇进城后,书店被日本人占用开设“虎屋”果子店,后座除了钟家人之外,就没有他人居住。邻近的永汉公园(即中山四路334号原广州儿童公园),日寇改为“护国神社”,神社正门有日本宪兵驻守,右侧原来的李占记钟表店,为日本富土洋行占用;右后侧原来的商务印书馆(即现科技书店),被日本三井洋行占用。从交通站的周围环境来说,是处在日本人四面包围之中。但这也是一个有利条件:日敌对钟家就不大注意,便于钟国祥在广州立足,也便于交通站以后工作的隐蔽。

杨和是东江纵队驻广州的代表,他与钟国祥东江纵队交通站旧址联系上后,便搬到钟家这个交通站的顶楼居住。此后,他们通过在学习日语时认识的日本青年的关系和曾被游击队俘虏教育释放后现在伪军中任职的军官,获得敌伪政治、军事、经济等方面情报。此外,交通站还是秘密接待和隐蔽转移党员和进步青年的重要站点。为了动员在国民党统治区的党员和进步青年学生到游击区去,钟国祥在到广州建立交通站的前后通过商人朋友在当地的关系分别摸清了北江芦苞线和西江沙坪线这两条交通线。这个交通站是东江纵队在广州最重要的一个交通站,一直使用到抗日战争胜利为止。当时地下党的领导人,如黄松坚、梁广、张江明、钟达明、何君侠、余美庆等都经常进出这个交通站。

抗战胜利前夕,中共广州地下党组织在广州进行一次大规模的散发抗日传单行动,谈家巷2号为印制抗日传单的秘密印刷点,共印出传单几千份。第二天,广州的大街小巷都在议论《告全市同胞书》,广州人民从中看到了党的力量和抗战胜利的希望。

地址:广州市越秀区中山四路谈家巷2号

营业时间: 08:00-24:00

公交:102路 107路 108路 191路 243路 264路 517路 7路 833路

地铁:1号线(农讲所D出口)

电话:020-83321305

李占记钟表铺

地 址:广州市越秀区中山四路348号

公 交:102路 107路 108路 191路 243路 264路 517路 7路 833路

地 铁:1号线(公元前F/D出口)

电 话:020-83332772

“李占记”的创始人叫李兰馨,1912年起他先后在香港、广州、澳门开设多家李占记钟表行,号称省港澳李占记,以擅修名贵高档手表而享有盛誉。而广州李占记则创建于1915年。历经百年的时代更迭,李占记经受了岁月的沧桑和洗礼。家住西关的90多岁李伯回忆说,上世纪30年代,十八甫“李占记”门前左右橱窗内请人化装成关公、张飞,手执长矛大刀,目不转睛,活像一对门神,曾轰动全城,这种活广告的手法旗开得胜。店内还写有一副对联,上联为“占得利权天下观”,下联为“记得时刻寸分量”。旧社会老百姓看病难,李兰馨别出心裁,凡购木挂钟、闹钟等,免费赠送印有李占记广告的痢疾散一包,四乡的村民不买钟表上门求助者亦赠药。

新中国成立后,李占记开始公私合营,“文革”期间曾改名为广州钟表商店;1982年,国有企业广州市钟表眼镜公司恢复建制,1985年恢复了李占记的店名,李占记成为市钟表眼镜公司管理的分支机构;1993年,李占记被国内贸易部认证为“中华老字号”,2000年被广州市人民政府认定为广州市第一批老字号;2004年5月,李占记由广州百货企业集团有限公司重组为具有法人资格的“广州市李占记钟表有限公司”。

地址:广州市越秀区中山四路348号

公交:102路 107路 108路 191路 243路 264路 517路 7路 833路

地铁:1号线(公元前F/D出口)

电话:020-83332772

华商报广州办事处旧址

地 址:广州市越秀区中山四路348号

公 交:102路 107路 108路 191路 243路 264路 517路 7路 833路

地 铁:1号线(公元前F/D出口)

电 话:020-83332772

《华商报》是1941年由进步新闻工作者在香港始创,同时得到中国共产党的积极支持,至1941年12月12日停刊。1946年1月,中共香港分局报委领导的华商报在香港复刊后,3月在此房后座阁楼设立广州分社,《正报》广州办事处亦设在此处,1946年6月被国民党封闭。此旧址已改建,为登记保护单位。

地址:广州市越秀区中山四路348号

公交:102路 107路 108路 191路 243路 264路 517路 7路 833路

地铁:1号线(公元前F/D出口)

电话:020-83332772